7月1日,常山县人民法院出台《关于开展“法映常青”司法护老行动全面推进适老型诉讼服务的工作指引(试行)》,积极构建适老型诉讼服务体系,切实保障老年人诉讼权益。《指引》涵盖诉讼服务、庭前准备、庭审过程、文书送达等各个环节,为老年人提供全流程、全方位的诉讼服务。

时光回溯至2019年,八旬老人潘某与某公司签订合同,然而合同到期后,公司却以各种理由推脱,拒绝履行合同义务。这起看似寻常的合同纠纷,因原告特殊的年龄身份,在招贤人民法庭开启了一场充满司法温情的守护。

庭前关怀备至:定制服务暖人心

案件受理后,承办法官在审阅案卷时,被“八旬原告”这个特殊身份牵动了心弦。经分析潘老的身体状况及诉讼能力,法官根据《指引》提供“三级服务”中的“重点服务”。案件开庭当日,得知老人准备独自出庭,承办人当即拨通了那通暖心的电话,“潘老,您别担心,开庭时先核对身份,再按庭审规定讲清楚诉求……”。电话那头,法官化身“诉讼向导”,用通俗易懂的语言将庭审流程细细道来,老人紧绷的声音渐渐放松,爽朗的笑声从电话中传来“有你们这么细致的指导,我这心里踏实多了!”

开庭当日下午,招贤人民法庭工作人员早早等候在诉讼服务中心。当看到步履蹒跚的潘某走进大厅,书记员立即上前搀扶,将老人引导至新设的适老服务专区——铺着柔软坐垫的“敬老专座”旁,整齐摆放着老花镜、血压仪、常备药品等老年物品。工作人员一边为老人倒上热茶,一边轻声询问:“潘老,您身体最近怎么样?能否留个紧急联系人电话?我们好随时照应。”随后,将老人家属的联系方式工整记录在专用档案中。

庭审温情护航:暖心举措显担当

考虑到下午第一场庭审的当事人材料携带不完整,而且本案被告已到庭,为避免老人长时间等待,承办人和书记员迅速展开协调,优先审理潘某的案件。

庭审过程中,法官特意放慢节奏和语速,以温和语气引导,像与家中长辈交谈般耐心倾听,当遇到方言表述模糊时,更是反复确认:“您是说诉讼请求要变更,对吗?”确保老人清晰表达自己真实意思,不至于因沟通不畅产生歧义。

庭审过程中,法官敏锐发现潘老精神略显疲惫,声音断断续续。“现在休庭15分钟!”,法官当机立断敲响法槌,走到潘老身边,轻声说道:“潘老,咱们慢慢说,不急。”

案后延伸服务:细致入微传情意

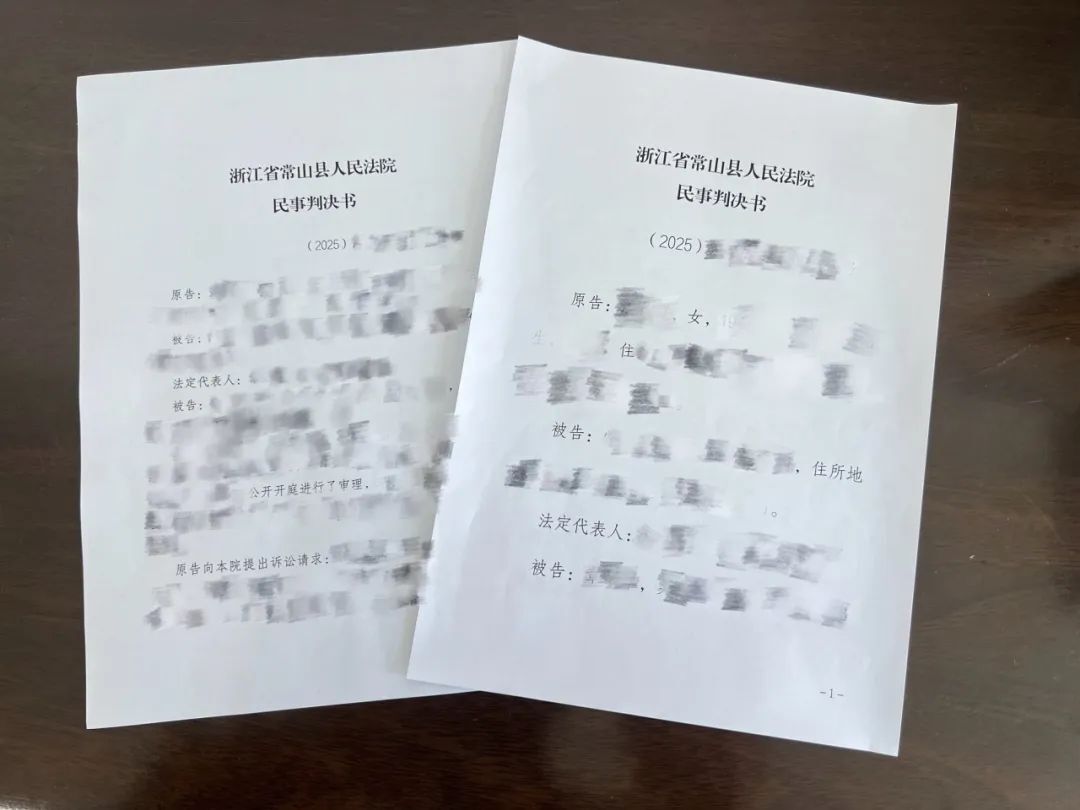

判决作出后,考虑到潘某年事已高,法院启动《指引》特别送达程序。工作人员在送达标准字体文书时,同步送达大号字体文书,并突出显示判决结果、履行期限等重要内容,工作人员同步拨通老人的电话,“潘老,判决书已经在路上了,您收到后随时可以找我们‘解说!’”三天后的回访中,潘某声音激动:“收到了!字大又清楚,太谢谢了,法院的服务真周到啊!”

《指引》对涉老年人权益案件始终秉持人文关怀,及时进行案件判后回访,了解老年人的生活状况。若发现权益保障存在落实不到位的情况,及时协助转入执行程序,确保判决确定的“纸上权利”转化为“现实福祉”。针对老年人可能存在的法律困惑,耐心做好判后释法工作,让老年人切实感受到司法的温暖与力量。